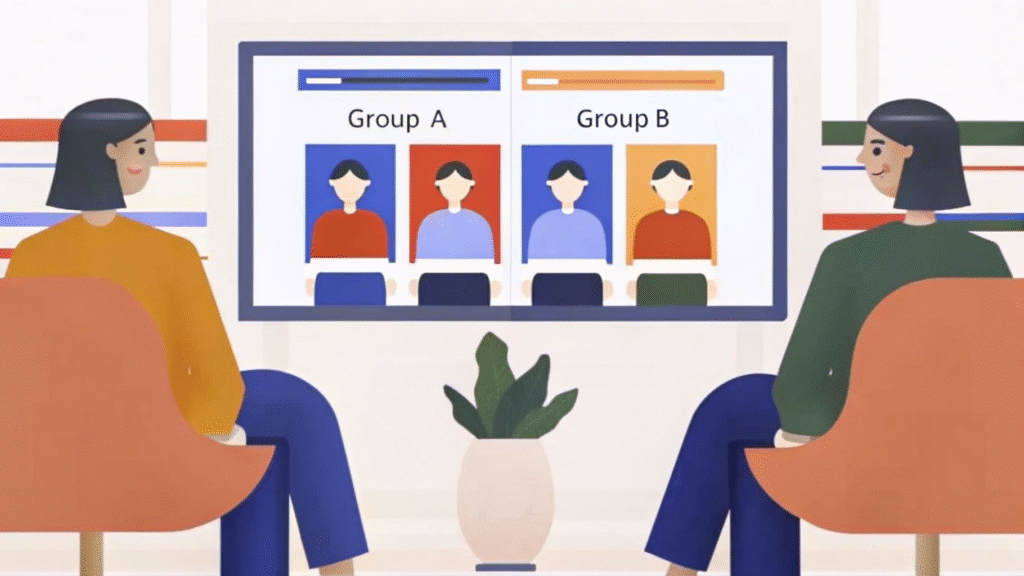

はじめに:ターゲティングにAIを使いたい、けどABテストは難しい

金融業界でデータ分析を担当するあなたへ。効果検証をしなければと思いつつ「施策枠等の都合でA/Bテストができない…」そんな壁に直面していませんか?施策の効果を正しく測れないと、あなたの分析価値は半減してしまいます。

この記事では、A/Bテストが困難な状況でも「過去比較」を用い、分析の妥当性と説明力を飛躍的に高めるための具体的な代替戦略を3つ紹介。明日からの効果検証報告に、確かな自信が持てるようになります。

なぜ金融業界の効果検証は難しいのか?

データに基づいた意思決定が叫ばれる一方、多くの金融機関では、厳密な効果検証の代名詞である「A/Bテスト」の実施が難しいのが現実です。

その背景には、「一部の顧客だけを優遇できない」というコンプライアンス上の公平性の原則や、顧客リストを柔軟に分割できないレガシーシステムの存在、そしてブランドイメージを重視する組織文化といった、業界特有の構造的な制約があります。

そのため、理想論を追うだけでなく、現実的な制約の中でいかにして最善の分析を行うかが、私たちデータ担当者には求められます。

「過去との比較」に潜む、効果検証の落とし穴

A/Bテストができない時の最も一般的な代替案が「過去施策との比較」です。しかし、この手法には大きな落とし穴があります。

それは、比較する時点同士の「前提条件」が全く違う可能性があることです。

景気や市場トレンド、競合の動きといった外部環境は常に変動しています。これらの交絡因子(施策以外の影響要因)を無視して単純比較すると、施策の真の効果を見誤る危険性が極めて高くなります。これでは、説得力のある報告はできません。

【ケーススタディ】予期せぬ媒体変更に、データでどう立ち向かったか

この「前提条件の違い」という課題に、私自身も直面した経験があります。

ある中小法人向けの新規顧客獲得プロジェクトで、AIモデルを用いてDMの送付リストを最適化しました。しかし施策開始の直前、事業部の都合で、施策媒体が従来活用してきた「Eメール」から「郵送DM」へと急遽変更されたのです。

媒体が異なれば、コストも顧客の反応率も根本的に異なります。過去のEメール施策との直接比較は不可能となり、AIモデルの価値をどう証明するかが問われました。

この課題に対し、私はデータベースから過去の類似施策を探し出し、「Eメール」と「郵送DM」の平均反応率の差を算出。これを「媒体による効果の差(調整項)」として定量化しました。

そして、今回の郵送DM施策の結果をこの「調整項」で補正。「もし今回のリストをEメールで送付していれば、過去施策をX%上回る効果が見込めたと推定されます」と報告し、関係者の合意形成に成功したのです。

効果検証の精度を高める3つの代替戦略

この事例のように、予期せぬ事態は起こるものです。だからこそ、次に紹介する3つの戦略が、いかなる状況でも客観性を保つための武器となります。

戦略1:比較対象の「妥当性」を評価する

まず最も重要なのが、比較対象とする過去データ(期間)の選定です。機械的に「前年同月」を選ぶのではなく、「施策以外の条件が可能な限り類似している期間」を意図的に選びましょう。

ビジネスの繁忙期と閑散期を比較していないか、過去の期間に特殊なイベント(大規模キャンペーン等)がなかったかを確認することが重要です。

| 不適切な比較例 👎 | 推奨される比較例 👍 |

|---|---|

| 法人向け融資で、決算期前の3月と閑散期の8月を比較する。 | 前年度の同四半期と比較し、祝祭日の日数やマクロ経済指標の変動も補足情報として付記する。 |

| NISA口座開設で、制度改正直後の熱狂期と市場停滞期を比較する。 | 過去複数年の同月平均値をベースラインとし、単年の特異な変動を除外して比較する。 |

なぜその期間を選んだのか、その論理的根拠を明確に説明できることが、あなたの分析への信頼を築く第一歩となります。

戦略2:評価指標を「多角化・階層化」する

次に、最終的な成果(KGI: 重要目標達成指標)だけでなく、そこに至るプロセスも複数の指標(KPI: 重要業績評価指標)で多角的に観測しましょう。

例えば「新規契約数(KGI)」を追う場合、その手前の「DM反応率」や「Webサイト訪問数」、「資料請求数」といったKPIも同時に比較します。

もし、「契約数は微増だったが、Webサイト訪問数は過去の2倍になった」という事実があれば、「今回の訴求は顧客の関心を引く上で有効だった。次の課題はサイト内の成約率改善だ」という具体的で建設的な考察が可能になります。

戦略3:コントロール不能な「外的要因」を明示する

最後に、分析の透明性と誠実性を示すために、コントロールできなかった外的要因を正直にリストアップしましょう。

- 競合の動向: 「期間中、競合A社が類似商品の大型キャンペーンを開始した」

- 市場の変化: 「日経平均株価が急騰し、顧客の投資マインドが全体的に向上した」

- 社会トレンド: 「政府のキャッシュレス推進策が追い風となった」

これらの情報を開示した上で、「外的要因を考慮してもなお、本施策にはこれだけの効果があったと推定される」と述べることで、あなたの分析報告は一気に信頼性を増します。

まとめ

本記事では、A/Bテストが困難な金融業界の実務において、効果検証の妥当性を高める3つの代替戦略を、具体事例を交えて解説しました。

- 比較対象の妥当性評価

- 評価指標の多角化・階層化

- 交絡因子(外的要因)の明示

これらの手法は、分析の科学的信頼性とビジネス上の納得感を両立させます。限られた条件下でも、データに基づき事業貢献を果たす。それが、次世代のデータ人材に求められる専門性です。

この記事があなたの実務のヒントになれば幸いです。より詳細に効果検証を学びたい方はこちらをぜひ読んでみてください。データドリブンにAIの出力を活用していくにあたっての考え方を学ぶことができます。

Hiro|データサイエンティスト

ベンダーと金融現場の“両サイド視点”でデータ活用を支援中。

X(旧Twitter)と LinkedIn でも最新ネタを発信しています → @Hiro_data_fin

コメント