1. 導入:そのセグメンテーション、ビジネスに”使える”か?

マーケティングでのデータ分析プロジェクトにおいて、顧客セグメンテーションは中心的なテーマの一つです。しかし、高次元の生データに対して直接的にk-meansなどのクラスタリング手法を適用した結果、統計的には分離されていても、ビジネス的に解釈が困難なセグメントが生成されてしまうケースは少なくありません。

「このクラスターは、結局どういう顧客グループなのか?」

マーケティング担当者からのこの問いに、明確なインサイトを提示できずに終わった経験はないでしょうか。この課題は、個々の分析スキル以上に、分析全体の「方法論的フレームワーク」に起因することが多いのです。

本連載企画では、この根深い課題を解決するための体系的なアプローチを提示します。その核心は、「次元削減」と「クラスタリング」の戦略的な組み合わせにあります。本稿を皮切りに、読者が自身のデータとビジネス目的に応じて最適な分析アプローチを選択・実行できるようになるための、実践的なプレイブックを展開していきます。

2. なぜ単体のクラスタリングでは不十分なのか?

多次元データに直接クラスタリングを適用することが困難な主な理由に、「次元の呪い(Curse of Dimensionality)」が挙げられます。これは、特徴量の次元が増えるほど、データ空間が指数関数的に広大になり、各データ点が互いに離れて「疎」になってしまう現象です。

その結果、k-meansなどが依存する「データ点間の距離」という尺度の信頼性が低下し、アルゴリズムが本質的なデータの構造を捉えきれなくなります。

この問題を、森の中の人探しに喩えてみましょう。特徴量が多い「高次元の森」は、木々が鬱蒼と生い茂り、深い霧に包まれているようなものです。その中で人々が形成するグループ(クラスター)の全体像を把握するのは極めて困難です。

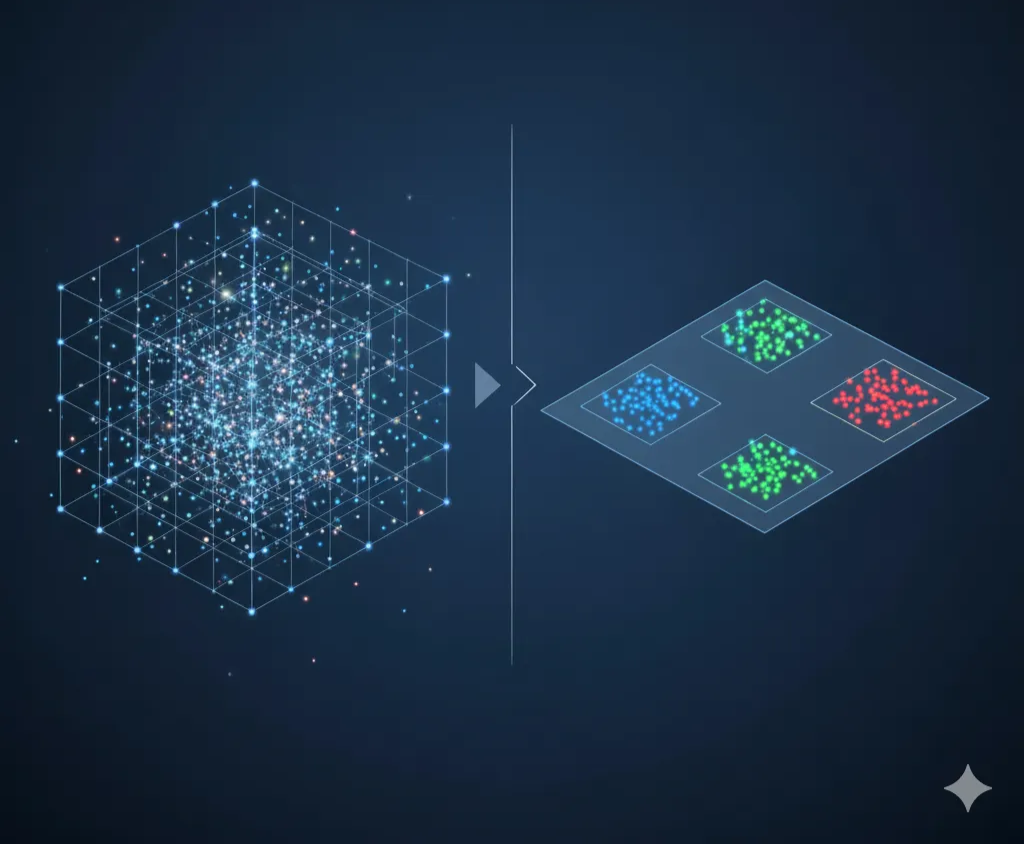

ここで必要になるのが、次元削減というプロセスです。これは、森を上から俯瞰する鮮明な「地図」に変換する作業に他なりません。重要な情報を保持したまま、より低次元の見通しの良い空間にデータを射影することで、初めてクラスタリングはその真価を発揮できるのです。

※画像はImagenで生成

3. 本シリーズで扱う主要な分析手法

このシリーズでは、次元削減とクラスタリングの代表的な手法を複数取り上げ、その特性と使い分けを解説します。

▼次元削減(Dimensionality Reduction)手法

| 手法名 | カテゴリ | 主要な特性・目的 |

|---|---|---|

| 主成分分析 (PCA) | 線形 | 観測データの分散を最大化する線形変換。客観的なデータの要約やノイズ除去に用いる。 |

| 因子分析 (Factor Analysis) | 線形 | 観測変数の背後にある潜在的な共通因子を発見する。変数の解釈性を重視する。 |

| UMAP | 非線形 | 非線形なデータ構造を保持しながら低次元に圧縮する。特にデータの可視化に優れる。 |

| t-SNE | 非線形 | 高次元空間での近傍関係を低次元空間で再現することに特化。可視化に多用される。 |

▼クラスタリング(Clustering)手法

| 手法名 | カテゴリ | 主要な特性・目的 |

|---|---|---|

| k-means | 非階層 | 計算が高速で、球状のクラスターの発見に適する。最も基本的な手法。 |

| 階層クラスタリング | 階層 | 全データ点間の類似度からデンドログラム(樹形図)を作成し、階層的な構造を可視化する。 |

| GMM | 非階層 | データが複数の正規分布の混合で生成されたと仮定。楕円形のクラスターも扱える。 |

| DBSCAN / HDBSCAN | 非階層 | データの密度に基づき、任意の形状のクラスターを発見。ノイズの自動検出も可能。 |

4. シリーズ全体のロードマップ

本シリーズでは、単一の手法を深掘りするのではなく、「ビジネス課題」を起点として最適な手法の組み合わせを考察していきます。以下に、今後の連載のロードマップを示します。

| 解釈性の高い構造化 (ビジネス向け王道パターン) | 複雑な構造の発見 (探索的分析パターン) | 潜在因子の解釈 (インサイト発見パターン) | |

| 主役となる組み合わせ | PCA / 因子分析 + k-means | UMAP + HDBSCAN | 因子分析 + 階層クラスタリング |

| 該当記事 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |

| 分析ゴール | 客観的で説明可能なセグメントを構築する | 未知のデータからニッチな顧客群を発見する | 顧客行動の背景にある「なぜ?」に答える |

最終回である第5回では、これら全てを総括し、あらゆる状況に対応するための「最適ペアリング図鑑」を提供する予定です。

5. まとめと次回予告

本稿では、質の高い顧客セグメンテーションを実現するためには、「次元削減」と「クラスタリング」を戦略的に組み合わせる方法論が不可欠であることを述べました。まずはこの基本思想を、今後の分析の土台としていただければ幸いです。

さて、次回はいよいよ最初の組み合わせである『王道編:PCAと因子分析の徹底比較』をお届けします。客観的な「行動」で分けるべきか、内面的な「心理」で分けるべきか。データサイエンスの実務において頻繁に直面するこの選択について、Pythonコードを交えながら、その本質に迫ります。

コメント